歐盟再生能源政策

歐盟是發展再生能源最積極的國家之一,早自2009年歐盟就已通過氣候與能源案,原訂在2020年時再生能源需達到最終能源消費的20%,較1990年減少20%的溫室氣體排放量。爾後溫室氣體排放量的目標不斷提高,2011年時的目標是2050年溫室氣體排放量較1990年減少80~90%,2014年歐盟公布<2030年氣候與能源政策綱要>的草案後,提出溫室氣體2030年須較1990年減少40%,再生能源提升為27%。

今年疫情期間,投資在再生能源產業視為經濟復甦的手段之一,更提出要於2030年減碳55%,2050年達到碳中和的目標。

歐盟為因應未來綠色轉型的目標,提出一系列的投資計畫,B-Go團隊分別整理其Green Deal與今年提出的經濟復甦計畫中有關綠色轉型的部分,希望能更進一步理解產業的方向。

European Green Deal

歐盟將有關因應氣候變遷的政策列為行動方案Green Deal,這可以視為歐盟在能源轉型政策架構下的具體行動,自2019年European Green Deal通過後,B-Go團隊便持續追蹤,我們依照再生能源的種類簡要說明:

氫能

歐盟議會在Next Generation EU計畫中,將氫能列為投資的優先項目,其行動方案具體為:

- 2020~2024年-預期投資50~90億歐元,安裝6GW的再生氫氣電解槽,並生產100萬公噸的再生氫氣。

- 2025~2030年-氫氣需成為電力網絡設備中的一環,計劃生產1,000萬公噸的再生氫氣,並投資260~440億歐元安裝40GW的再生氫氣電解槽。

- 2030年後-預期將在難以減碳的基礎設施中大規模地應用。

減少甲烷排放

除了二氧化碳外,溫室氣體也受到甲烷排放的影響,現有人為甲烷佔全球排放的59%,大多是來自農業、化石燃料與能源。歐盟預期在2030年時減少人為甲烷排放量29%,在今年10/14時正式發佈減少甲烷排放的計畫(Link),其中涉及追蹤能源部門甲烷的排放等。

離岸再生能源

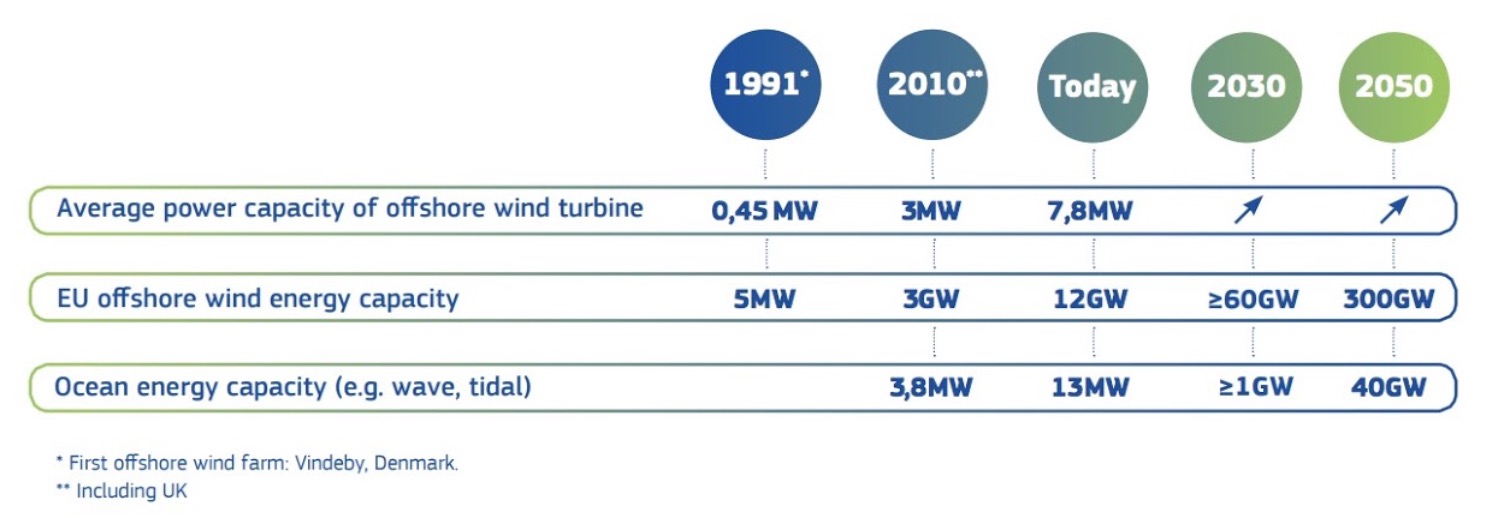

歐盟國家不管在市場或是技術上,一向是風力發電的領先者,預估自今年到2050年希望吸引8,000億歐元的投資,挹注在離岸風電的項目,包含研發、技術與建設,根據估計,約三分之二得資金將用於資助相關的電網基礎設施,三分之一用於離岸發電的項目。今年11/19時發布(Link),其中包含離岸風電的目標:2030目標是60 G.W的離岸風電,2050時達到300 GW,另外也提出了潮汐發電的中長期目標(如下圖5)。

另外,為了發展離岸的再生能源,歐盟在Green Deal中特別提出三點:

- 整合歐盟海界:由於歐盟轄下包含地中海、黑海等區域是跨邊境的,歐盟尋求了跨境的合作方式,提出新的離岸風電與供電網路的模式,整合歐盟的海上界線,以及離岸風電港口的基礎建設。

- 發展泛歐盟體系的離岸風電供應鏈,並將投資在離岸風電的技術,以維持歐盟領先的地位,並加強協助特定產業的勞動力增加風力發電的技能。一方面解決經濟結構轉型失業的問題。

- 投資整合:歐盟致力於減少投資的不確定性、簡化投資方式、通過在Invest EU內部的混合機制,促進跨界合作項目的發展,連結民營與公部門投資離岸風電項目的方式,並讓沒有海岸線的會員國可以透過資金挹注、投資取得收益的方式參與離岸再生能源的策略。

歐盟的<經濟復甦計畫>

歐盟在今年5月與9月正式所提出2021年「可持續的成長策略」(Link)中提出復甦計畫(Recovery and Resilience Plans),其中特別強調數位化與綠色轉型(Green Transition)。

在綠色轉型的部分,疫情恢復的前幾年將會挹注超過6,725億歐元的貸款與財務支持,透過產業鍊的綠色轉型與數位化來協助歐盟經濟復甦,並明確定義未來歐盟所有國家中所有的復甦計畫都必須有37%用於支持因應氣候變遷,並推出了歐盟的旗艦投資方案以支持強勁復甦,B-GO團隊節錄其中與綠色轉型有關的重點項目:

電力

將支援安裝6GW的氫氣電解槽,並計劃支持建築內電力與整合至2030年目標500GW的再生乾淨能源的40%,並立下在2025年前歐洲範圍內生產、運輸再生氫氣達100萬公噸。

建築裝修

歐盟希望透過改善公共與私人建設中的能源配置,加速實現氣候的目標,並創造就業機會,目標是在2025年時,建築中電能的翻新能加快一倍。

充電站

至2030年歐盟旗艦投資計畫的目標是100萬個充電站以及1,000個氫氣站,並期望在2025年前完成充電站30%、氫能站50%的達成率。

碳定價與碳邊境稅

分別要解決的是:高碳排放商品與低碳/0碳商品的成本計價問題,以及高碳排放生產與低碳/0碳生產國家的競爭力問題,再納入碳價後,石化等高碳排放產業的價格將須額外考量環境成本,相較之下再生能源或是低碳生產的商品就會更有競爭力。而碳邊境稅,要解決的問題則是,假設國家與國家間對於支持氣候變遷的政策力道不一致,則因支持氣候變遷採用較成本較高的國家,將使其企業受到高碳排放國家商品的不平等競爭。

碳的定價有兩種模式,一是碳交易制度,指由政府發放一定的碳排放量核可證,由民營企業在交易所交易搓合,第二種是碳稅,兩種都建立在將排碳的「社會成本」加回產品訂價中。在巴黎協定中,明定碳價的水準在2020、2030年前都需達到每公噸的二氧化碳當量約40~80美元以及50~100美元,目前全球的平均碳價僅2美元,台灣大約是40元台幣。這顯示在未來,高排碳產業支應碳定價的成本將會急速上升。

歐盟在碳排放制度上,建立了市場穩定儲備的制度,透過拍賣碳權取得收入,預計在2021年起,會將碳權拍賣的收入轉而投入能源轉型與創新低碳技術的研發,而2021年同時歐盟也將重新提出碳交易體制的修訂法案,預期將會擴大碳排放交易的體系,例如德國預計2021年會將運輸與建築部門納入碳排放交易制度。

除了以導入碳定價來調整、加速歐盟境內產業往再生能源的方向發展外,可以預期此一同時,為避免當地企業相較其他高碳排國家生產商品的不平等競爭,並提高歐盟本地供應鏈的競爭力,針對高排碳、能源密集國家將會課徵碳邊境稅(Carbon Border Tax)。

根據歐盟議會,2021年6月前歐盟必須完成「碳邊境稅率調整機制」的設計,而預期最早開始施行,可能是2022年,屆時將會對台灣出口歐洲的產業競爭力有重大的影響。